【第3回 吹田の歴史】先の大戦とその遺族──80年目の追悼

- 川ノ何某

- 2025年9月8日

「吹田の歴史」シリーズ、今回お届けするお話は「吹田と戦争」、並びに令和7年(2025年)8月28日、吹田市文化会館(メイシアター)で催された「令和7年度吹田市戦没者追悼式」です。

終戦から80年

日本では毎年夏頃から第二次世界大戦の話が活発化します。

令和7年は太平洋戦争(当時は「大東亜戦争」と呼称)の終結から80年という一つの節目であるため、例年より多くの特集がさまざまなメディアで組まれていますね。

昭和12年(1937年)7月7日の盧溝橋事件により中国と全面戦争(日中戦争)へ、昭和16年(1941年)12月8日のマレー作戦と真珠湾攻撃によりアメリカ・イギリスと開戦。

快進撃からの戦線拡大、戦局の悪化、そして昭和20年(1945年)8月15日の昭和天皇による玉音放送、同年9月2日の降伏文書調印により終戦(敗戦)へ──。

厚生労働省によると8年間で軍人・軍属(軍人以外の軍隊所属者)約230万人、民間人約80万人、軍民合わせて約310万人が戦没したとされています。

いわゆる「先の大戦」と呼ばれる時代、読者のみなさまの中にも、もしかしたらその時代を経験されている方がいらっしゃるかもしれません。また、俗に言う戦後世代で「親族が戦争で亡くなった」という方もいらっしゃることでしょう。

吹田市は先の大戦で亡くなった方々の追悼式「吹田市戦没者追悼式」を毎年主催し、遺族など多くの関係者が参列されています(新型コロナウイルス感染症蔓延期の数年は「吹田市戦没者献花式」に変更)。

戦没者追悼式の様子

当日午後12時30分、メイシアターにて参列者受付が始まりました。招待状の有無を確認されますが、無くても問題なく受付をおこなえます。ちなみに筆者は招待状無しです。

受付完了後、案内係の方に誘導されつつ式場たる中ホールへ移動し、座席に座っていきます。

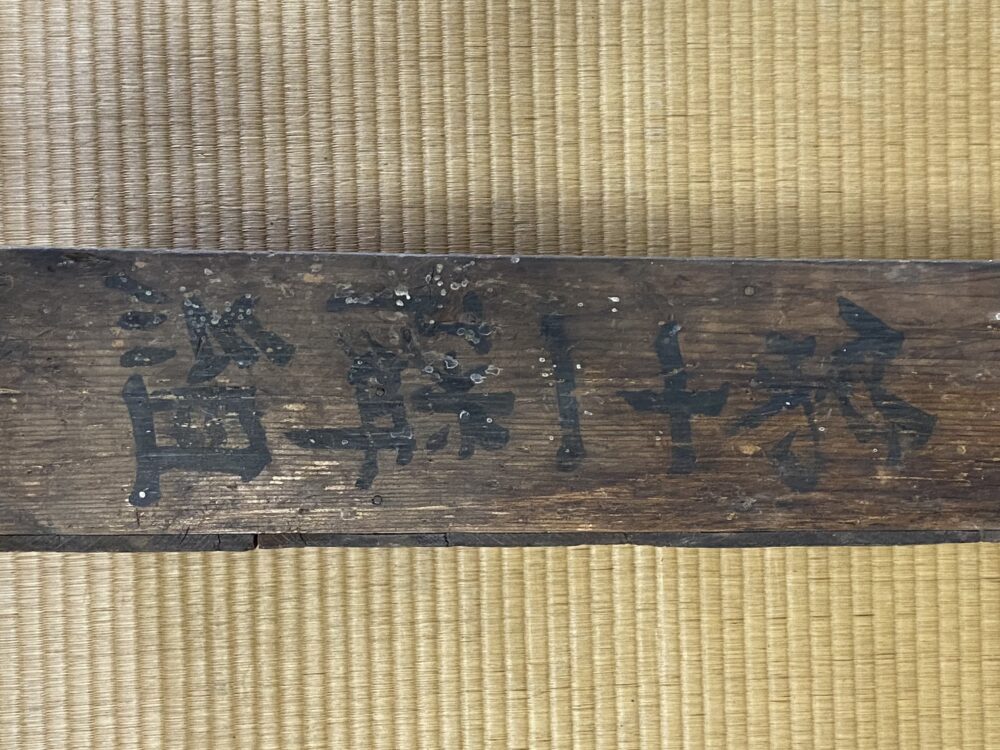

ホール舞台中央には「吹田市戦没者追悼之標」と書かれた大きな木標、周りには「吹田市」「吹田市議会」「吹田市遺族会」「吹田市原爆被害者の会」名義の供花がそれぞれありました。

午後1時30分、吹田市福祉部生活福祉室室長からの挨拶、並びに戦没者への黙祷をもって式典は開始されました。

次に吹田市長、吹田市議会議長、吹田市遺族会会長からの追悼の辞、電報の一部読み上げを経て献花が始まります。まずは遺族たる一般参列者、続いて議員や団体など来賓者が花を1本ずつ献花台へのせていきました。

午後2時20分、静かに故人を偲び、平和への誓いを新たにする約1時間の式典は終了しました。

式典後は献花のお裾分けが希望者に対して行われます。筆者もお裾分けをいただき、身近な亡き人へ手向けました。以下、現地で聞いて印象に残った言葉を5つご紹介します。

「我々遺族会は80歳になりました。亡くなる会員も増え、今や存続の危機に瀕しています」──吹田市遺族会

「今年は去年より大分少ないね。もうみんな歳だし、この1年で身体を悪くしたり亡くなった人もいるでしょう」──戦没者遺族

「私は昭和18年(1943年)生まれ、父は飛行兵で出征して沖縄で戦死した。母と田舎に疎開してね、2歳だった私は父の顔を知らない。でも、追悼式は父に会える唯一の場所」──父を亡くした遺族

「母は若くして未亡人になった。子供のことを考えたら、凄く苦労したんだと思うよ」──父を亡くした遺族

「私で最後だから私が死ねば終わり。行く人はいなくなる。でも、行ける限りは行く。もし生きてたら来年また追悼式で会おう」──戦没者遺族

戦時下の吹田

総務省のウェブサイトにある「吹田市における戦災の状況(大阪府)」で戦時中の吹田市に関する記録や資料を閲覧することができます。

また、吹チャン!においても戦時中の吹田市に纏わる記事が過去に投稿されています。

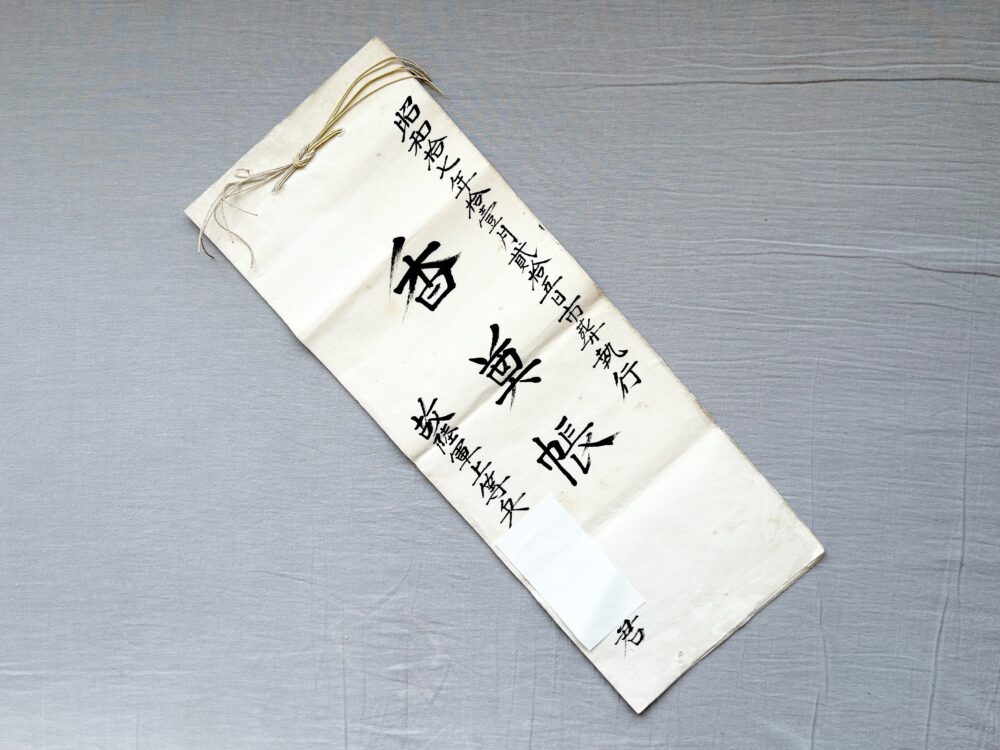

ここからは、吹田市を含む多くの市町村で執り行われた戦死者の「公葬」について少し触れていきます。

公葬とは国や地方公共団体など、公の機関が主催する葬儀のことで、その目的の一つに「公共や社会に尽くした人物の功績及び業績を社会的に称え、別れを通じて共有する」というものがあります。公葬そのものは現在も行われていますね。

戦死者の公葬は大抵の場合「きわめて厳粛かつ盛大に」営まれたとされます。何故そうしたのでしょうか。

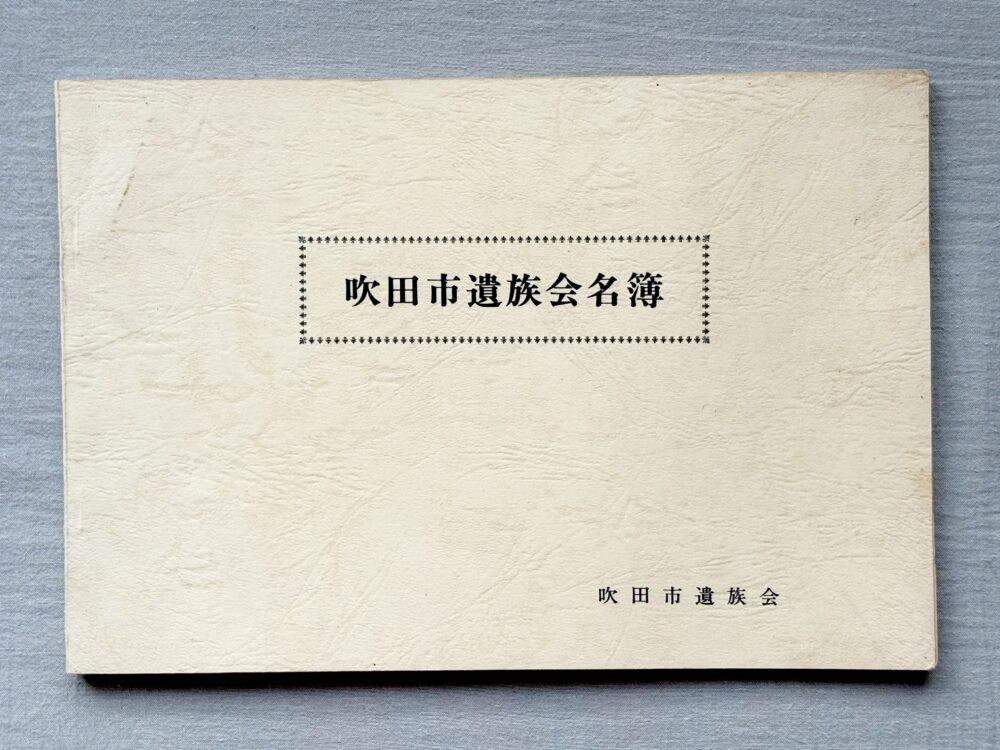

【戦没者遺族より提供:昭和17年(1942年)の吹田市葬で作成された香典帳】

日本が持ちうる国力を総動員して戦争を遂行していた(国家総力戦)という時代背景を鑑みれば、何となくその理由も思い浮かぶと思います。吹田市も戦死した市民に対して公葬たる「市葬」を執りおこないました。

しかし、戦局の悪化と共に戦死者の公葬は徐々に簡略化されていきます。おそらく吹田市も同様だったことでしょう。

いずれにせよ、当時表に出せなかった遺族の悲しみは計り知れません。

隣組制度による隣人同士の監視社会、物資不足による配給制の導入、空襲による火災対策の疎開道路、アメリカ軍による11回を数えた吹田空襲など、長年に渡る有志の尽力によって戦時中における吹田市の状況はさまざまな形で記録として残され、現在まで伝わっています。

しかし、まだ記録されていない、語られていない真実もきっと多いことでしょう。

──100年目の終戦まであと20年です。

なお、吹田市遺族会によると吹田市の戦没者記録は戦後失われたとされます。個人情報のため再調査は難航するも、現時点で1479人を確認したとのことです。

参考資料

- 総務省『吹田市における戦災の状況(大阪府)』 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/daijinkanbou/sensai/situation/state/kinki_04.html (参照令和7年・2025年7月28日)

- 吹田市公式ウェブサイト『戦没者追悼』 https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1018742/1020310/index.html (参照令和7年・2025年7月28日)

スペシャルサンクス

- 資料でご協力いただいた皆様

- 身の上話をしてくださったご遺族様

- きっかけの亡き人

<「ちょい足し」吹チャン!>

今回の記事とあわせて、「歴史」つながりのこちらの記事も読んでみてください。

【第2回 吹田の歴史】いけず石──石に込められた真の意思とは

本日も読んでいただきありがとうございました!

◆◆「吹チャン!」公式Instagramのフォローもお願いいたします◆◆

https://www.instagram.com/suichan11/◆◆「吹チャン!」公式Twitterのフォローもお願いいたします◆◆

https://suichan.jp/otoku吹チャン!では皆様からの情報をお待ちしております!

新しいお店の情報や市内のイベントなど、すでに誰かから投稿されてそうな情報でも歓迎します。

新しいお店の情報や市内のイベントなど、すでに誰かから投稿されてそうな情報でも歓迎します。

- 昨日のアクセス数:24013

- 今日のアクセス数:23128

- これまでの合計 :24959294