【第5回 吹田の歴史】『えさか』を漢字で書くと?──榎坂に榎阪、そして江坂

- 川ノ何某

- 2025年10月30日

「吹田の歴史」シリーズ、今回お届けするお話は「『えさか』の漢字表記」です。

……江坂ジャナイノ?

最古のえさか

時は「鳴くよウグイス平安京」の語呂合わせこと、延暦13年(794年)から約400年続いた平安時代まで遡ります。

(筆者「この語呂合わせは誰が考案したのでしょうか?」)

今から1024年前の長保3年(1001年)に記された古文書に「摂津国嶋豊郡榎坂家壱処」という表記があります。

摂津国嶋豊郡は現在の大阪府池田市全域、箕面市と豊中市の大部分、そして吹田市の一部に属する地域です……が、本来は「摂津国豊嶋郡(てしまぐん。豊島とも)」と書きます。この古文書における嶋豊はおそらく当時の誤記でしょう。

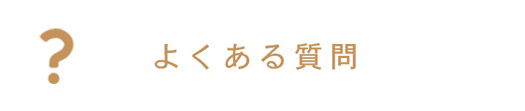

話は戻って「榎坂」の読みは「えさか」です。

そう、江坂はかつて榎坂と書きました。

【建プロダウンロードより】

「榎」の漢字は植物「エノキ」を意味します。大阪メトロ「江坂駅」の南西部には読みが同じ「江の木町(えのきちょう)」がありますね。

江坂と聞くと「江坂駅を中心とする地域」を思い浮かべる読者の方もいらっしゃると思いますが、その場所は吹田市で日本万国博覧会が開催される昭和45年(1970年)頃まで田畑が広がる土地(田園地帯)でした。

【甘露山法泉寺。大永2年(1522年)開基】

平安時代に記された榎坂は、現在の江坂町3丁目、江坂町公民館や浄土真宗本願寺派寺院・甘露山法泉寺が所在する地域周辺を指します。

鎌倉時代以降は榎坂・垂水(たるみ)・小曽根(おぞね)・穂積(ほづみ)、後に服部(はっとり)も加えた各集落から成る榎坂郷(えさかごう)が設置され、江戸時代の古文書にも榎坂の集落は榎坂村と記されました。

本地は古来豊島郡に属し、元大明郷の内にあり、南郷五ヶ村の一にして旧名を御牧と呼び、後榎坂村と称す。字地に榎坂・蔵人・寺田・榎木・三軒屋といへるあり、摂津志村里の条に「榎坂属村五」と記せるは、此の字地を指せるならん。──井上正雄『 大阪府全志 巻之三』昭和50年(1975年)より豊津村大字榎阪の項

上記の引用元に見覚えのある名称が他にも出てますね。

榎坂から榎阪へ

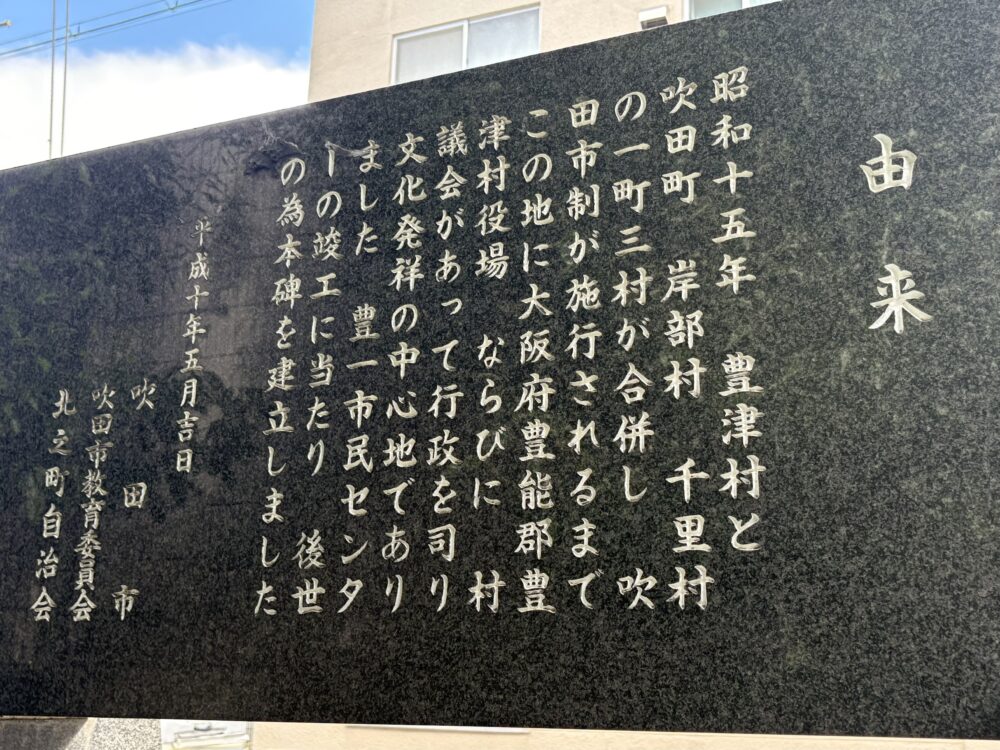

時代は下って明治22年(1889年)、榎坂村は村の東、糸田川沿いに所在する垂水村(浄土真宗本願寺派寺院・黄龍山明誓寺の周辺)と合併することになり、新たに豊津村(豊島郡豊津村、後に豊能郡へ変更)が設置されました。

【黄龍山明誓寺。戦国時代には既に開基】

合併前の旧村名は大字(おおあざ)として残り、それぞれ豊津村大字榎阪、豊津村大字垂水と称することになります。

……おや、何か違和感がありますね。

そうです。この時に地名としての榎坂は「榎阪」に変わったのです。

何故漢字を変えたのか、その理由は諸説ありますが、「坂は『土に返る=死を連想』になり縁起が悪いので阪にした」という説が有力とされています。

その理由は諸説あるが、文化5年(1808)刊行の『摂陽落穂集』によると、坂は分解すると「土」と「反」に分けられ「土に返る」と読めることから、縁起がよくないと忌み嫌って「阪」を用いる人がいたとある。──日本実業出版社ウェブサイト『森岡浩の人名・地名おもしろ雑学』より『大阪はなぜ「阪」の漢字を使うのか』の項

「大阪」は、もともと近世までは、「大坂」と表記されていましたが、「坂」の文字は「土に返る」という意味にも取れ、縁起が悪いという理由から、明治5年に「大阪」と書かれるようになったといわれています。──帝国書院ウェブサイト『大坂城の“坂”の字は、いつから“阪”と表記されるようになったのですか。』より

この説は上記の「大坂が大阪に変わった理由」と重ねられますが、実際のところはどうだったのでしょうか。

ちなみに先述の引用文にある字(あざ)は大字より小さい区画を示し、榎阪・蔵人(くろうど)・寺田(てらだ)・榎木(えのき)・三軒屋(さんげんや)などの地名も引き続き使用されました(豊津村大字榎阪字蔵人など)。

昭和15年(1940年)、豊津村は三島郡吹田町、岸部村、千里村と合併、吹田市の設置に伴い廃止されました。

旧豊津村と他町村の大字(と字)は継承、旧豊津村地域は吹田市大字榎阪と吹田市大字垂水になります。

ちなみに吹田の地名で初めて大字ができたのはこの時です(それまで吹田町と前身の吹田村は他町村と合併せず単独で自治体を形成)。

榎阪から江坂へ

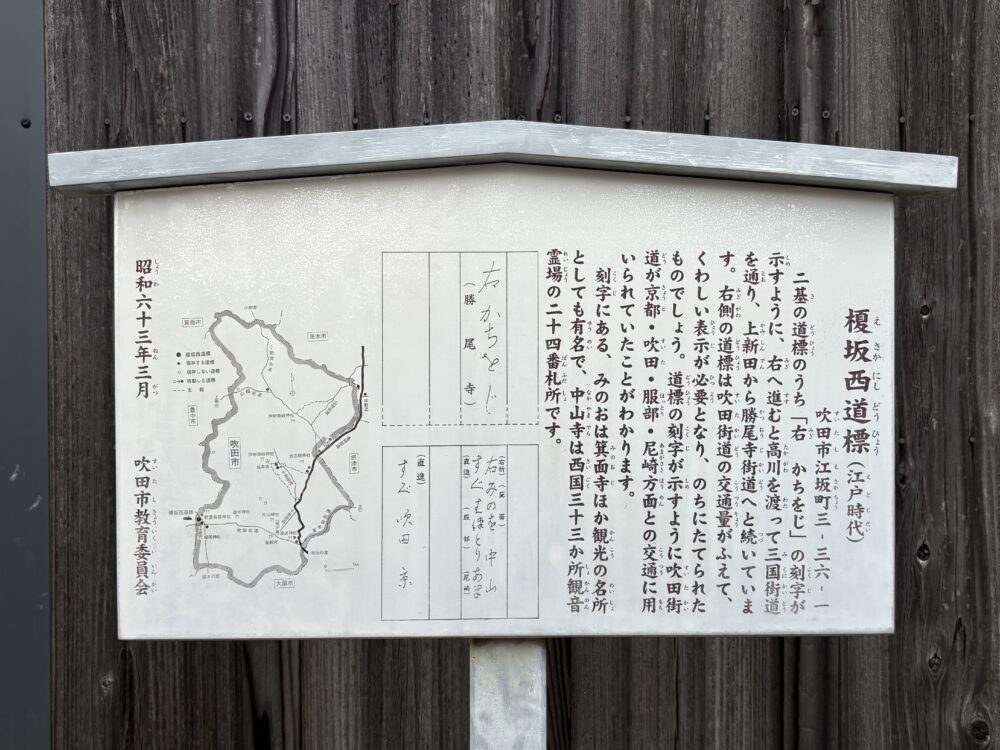

吹田市の設置から26年後の昭和41年(1966年)、行政区画変更と住居表示の施行により大字榎阪と大字垂水は廃止され、江の木町など新たな町が設置されました。

大字垂水の垂水という地名は「垂水町」として継承、現在に至ります。

一方、大字榎阪の榎阪は漢字を変えた「江坂」になり「江坂町」として新たに出発しました。

「坂」については元に戻したことになりますが、「榎」を「江」に変えた具体的な理由はわかりませんでした。

しかし、江の木町の由来は地名「榎木」と思いますので、何かしら意図があっての変更と考えられます。

1970年(昭和45年)、大阪市営地下鉄(現・Osaka Metro)御堂筋線の新駅、新たに開通した北大阪急行電鉄南北線の駅として「江坂駅」が開業しました。その後、田園地帯の江坂で都市開発が本格的に始まり、現在に至ります。

読者のみなさまはどの「えさか」表記が好きですか?

参考書籍

- 井上正雄『 大阪府全志 巻之三』昭和50年(1975年)

- 亘節『吹田志稿』昭和51年(1976年)

- 吹田市史編さん委員会『吹田市史 第一巻』平成2年(1990年)

- 吹田市史編さん委員会『吹田市史 第二巻』昭和50年(1975年)

- 吹田市史編さん委員会『吹田市史 第三巻』平成元年(1989年)

参考ウェブサイト

- 甲南大学『国際観光学部 塩路研究室3年生が吹田まち歩き.その3』 https://www.hannan-u.ac.jp/doctor/tourism/shiozi/2022/n5fenj000004y5rb.html 参照・令和7年(2025年)10月19日

- 吹田市立江坂大池小学校『地域の歴史』 https://www.suita.ed.jp/school/es/17-esaka/index.cfm/6,0,21,html 参照・令和7年10月19日

- 十三のいま昔を歩こう『榎坂郷と荘園と今西家』 http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-376.html 参照・令和7年10月19日

- 日本実業出版社『森岡浩の人名・地名おもしろ雑学 大阪はなぜ「阪」の漢字を使うのか』 https://www.njg.co.jp/column/column-26598/ 参照・令和7年10月23日

- 帝国書院『大坂城の“坂”の字は、いつから“阪”と表記されるようになったのですか。』 https://www.teikokushoin.co.jp/faq/detail/953/ 参照・令和7年10月23日

<「ちょい足し」吹チャン!>

今回の記事とあわせて、「歴史」つながりのこちらの記事も読んでみてください。

【第4回 吹田の歴史】茅葺の民家──古来より受け継がれし技術の未来

本日も読んでいただきありがとうございました!

◆◆「吹チャン!」公式Instagramのフォローもお願いいたします◆◆

https://www.instagram.com/suichan11/◆◆「吹チャン!」公式Twitterのフォローもお願いいたします◆◆

https://suichan.jp/otoku吹チャン!では皆様からの情報をお待ちしております!

新しいお店の情報や市内のイベントなど、すでに誰かから投稿されてそうな情報でも歓迎します。

新しいお店の情報や市内のイベントなど、すでに誰かから投稿されてそうな情報でも歓迎します。

- 昨日のアクセス数:24013

- 今日のアクセス数:21181

- これまでの合計 :24957347