【第4回 吹田の歴史】茅葺の民家──古来より受け継がれし技術の未来

- 川ノ何某

- 2025年10月19日

「吹田の歴史」シリーズ、今回お届けするお話は「茅葺の民家」です。

……ドンナイエ?

……ドンナイエ?

茅葺(かやぶき)とは?

【内本町2丁目(旧都路須町)】

「テレビアニメ『まんが日本昔ばなし』に出てくるような家」とも比喩されますが、読者のみなさまはどのようなイメージをお持ちでしょうか?

「昔はよく見た」という方もいらっしゃると思います。

【内本町2丁目、登録有形文化財】

ウェブ百科事典サービス「コトバンク」で茅という単語を調べると、

『屋根をふく材料とする草。イネ科のススキ・チガヤやカヤツリグサ科のスゲなどの総称。』

と出てきます。

つまり「草で作った屋根」ですね。

日本では昭和の中頃まで、特に農村地域において一般的な建築様式でした。

その歴史はとても古く、日本に限らず世界各国で最も原始的な屋根の一つといわれています。

茅葺の性能

【岸部中5丁目(旧吉志部東村、岸部村大字東)】

茅を厚く積み重ねて(一説では30cmから50cmとも)成形した屋根は、優れた断熱性と保温性を発揮します。

この効果は茅の茎にある空洞や、積み重ねた隙間で形成される無数の空気層によるもので、言うなれば天然断熱材です。

そのため、夏は太陽熱を遮って涼しい室内環境を、冬は熱を逃さず暖かい室内環境を生み出します。

【佐井寺(旧山田佐井寺村、千里村大字佐井寺)】

「草を被せただけではすぐ雨漏りするのでは?」と思う方もいらっしゃると思いますが、そこも先人の知恵が込められています。

束ねられて密集する無数の茅が水の流れを作り、屋根の内側へ浸透する前に下へ流す「導水効果」を発揮するのです。

他にもさまざまな利点があり、天然素材が生み出した高性能な屋根として長年親しまれてきました。

茅葺の欠点

いたりつくせりな茅葺屋根ですが、もちろん欠点もいくつかあります。

令和6年(2024年)7月、奈良県の重要文化財「中家住宅」が、隣家から飛んだ火の粉が茅葺屋根に燃え移り大きく焼損する火災がありました。

そうです。「火に極めて弱い」のです。

【佐井寺】

材料の性質上、一度火が着くと一気に燃え上がるため、速やかな消火は困難を極めます。

吹田市における事例の一つとして、今から約50年前の昭和中期(昭和50年、1975年前後)、川面町(現・内本町3丁目)の茅葺屋根が花火と思われる火種で1軒分全焼する火災がありました。

「それはもう真っ赤。大火事だったよ。」──当時の目撃者

「あの火事が起きてから周りは花火とか、とにかく火には敏感になった。」──当時の目撃者

「私はそれを知らないけど、そういえば伯母は火にとてもうるさかったなあ。ウチも茅葺だったし、その話を聞くとなるほどなと思う。」──地域の方

茅葺屋根の火災問題は昔から指摘されており、特に人口が多く町屋などの建物が集中する地域は、火災の規模が大きくなる傾向がありました。

江戸時代の元禄3年(1690年)、吹田市の前身たる吹田村で発生した「六地蔵焼け(ろくんどやけ)」と記録される大火災では、高浜町(旧六地蔵町)全域と南高浜町(旧神境町)の西半分、そして高浜神社が焼失しています。

また、先述した内本町2丁目の茅葺民家も、宝暦元年(1751年)に屋根のみ全焼する火災がありました。

【佐井寺】

その他の欠点としては、数十年おきに補修や葺き替えなどメンテナンスが必要、強風で茅が飛ばされる、巣作りをする鳥に茅を持っていかれるなどがあります。

地域の繋がりが深かった時代はメンテナンス時に近隣住民も加わり、葺き替えはまさに一大イベントでした。

「小学生の時、茅が抜けて屋根に穴が空いた時は友達に笑われた。」──地域の方

火災対策

享保5年(1720年)、「暴れん坊将軍」でお馴染みの8代将軍・徳川吉宗は板葺屋根も含め、瓦屋根への葺き替えを推奨しました。

それまで高価かつ限定的な使用に留まっていた瓦葺屋根は、町屋や庶民の家屋でも使用されるようになり、また瓦産業の発達と共に広がっていきます。

さらに明治時代以降(1868年以降)、その普及は人口増加と共に一層加速しました。

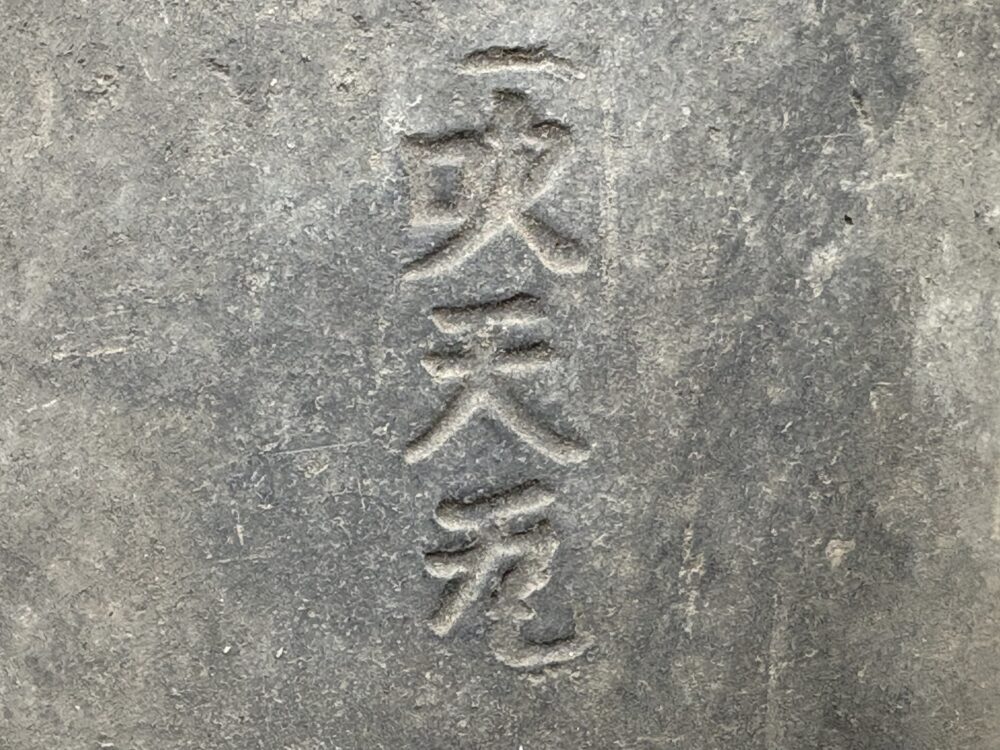

【地域の方より提供:片山町4丁目(旧天道)にかつて存在した武内(竹内)瓦窯で製造された通称・吹田瓦の刻印「吹天瓦」】

そして昭和25年(1950年)、建築における敷地・構造・設備・用途に関する最低限の基準を定める建築基準法が施行されました。

その条文の中には「建築物の屋根は不燃材料で造らなければならない(要約)」という記述があり、結果的に茅葺民家の新築は制限されることになりました。

徳川吉宗による改革から270年後のことです。

茅葺のその後

【地域の方より提供:昭和30年代(1955年〜1964年)頃。川面町(現・内本町3丁目)】

建築基準法で制限をかけられた茅葺民家ですが、既存の茅葺を維持(補修や葺き替え)することは引き続き可能でした。

しかし、時代の流れと共に

- 生活様式の変化

- 茅の自生地減少(材料不足)

- 茅葺職人の減少(後継者不足)

- 葺替費用の高騰(瓦の約10倍とも)

- 建築技術の進化

など、さまざまな要因が重なってそれも難しい状況となり、吹田市も含め全国で茅葺民家は徐々に姿を消していくことになります。

【内本町3丁目(旧川面町)】

瓦など別の素材で葺き替えられる一方、茅葺屋根の上から別の屋根材を取り付けて覆う通称「カバー工法」も広くおこなわれました。

「この辺りでは私の実家が最後に覆った茅葺だと思う。火事の影響で覆う家が増えたと聞いてるね」──地域の方

茅葺の未来

【江坂町3丁目(旧榎坂村、豊津村大字榎阪)】

吹田市内に現存する茅葺民家の内、カバー工法が施されていない純粋な茅葺民家は、本記事に掲載した6軒と思われ、内本町2丁目の1軒は登録有形文化財に登録されています。

また、令和2年(2020年)に日本の茅葺技術は「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登録、さらに茅葺民家の保存や茅葺技術の継承など、茅葺にまつわるさまざまな活動をおこなう地域もあります。

【家主様より提供:カバー工法で覆われた茅葺民家の屋根裏】

読者のみなさまがお住まいの地域にも、古き良き時代の面影を残す街並みはありますか?

参考書籍

- 吹田市立博物館『館報10 平成20年度版』平成22年(2010年)

参考ウェブサイト

- 文化遺産オンライン『茅葺』 https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/215569 (参照令和7年・2025年9月30日)

- 大阪文化財ナビ『亘家住宅主屋』 https://osaka-bunkazainavi.org/bunkazai/亘家住宅主屋 (参照令和7年・2025年9月30日)

- シティライフニュース『シティライフアーカイブズ【北摂の歴史記録】第27回 佐井寺の茅葺き屋根』 https://citylife-new.com/newspost/4002/ (参照令和7年・2025年9月30日)

- いちのせき市民活動センター『仕事の流儀 ファイルNo.5「茅葺屋根の葺き替え②」 https://www.center-i.org/情報紙idea/センターの自由研究/センターの自由研究-仕事の流儀ファイルno-5-茅葺屋根の葺き替え②/ (参照令和7年・2025年10月3日)

- 読売新聞オンライン『国の重要文化財「中家住宅」で火災…枯れ草焼く火が燃え移り、かやぶき屋根焼ける』 https://www.yomiuri.co.jp/national/20240729-OYT1T50282/ (参照令和7年・2025年10月3日)

スペシャルサンクス

- 地域のみなさま

- 令和の時代を駆ける茅葺民家のみなさま

- 令和8年(2026年)1月7日:六地蔵焼け発生年の「元禄6年(1693年)」を「元禄3年(1690年)に訂正

<「ちょい足し」吹チャン!>

今回の記事とあわせて、「歴史」つながりのこちらの記事も読んでみてください。

本日も読んでいただきありがとうございました!

◆◆「吹チャン!」公式Instagramのフォローもお願いいたします◆◆

https://www.instagram.com/suichan11/◆◆「吹チャン!」公式Twitterのフォローもお願いいたします◆◆

https://suichan.jp/otoku吹チャン!では皆様からの情報をお待ちしております!

新しいお店の情報や市内のイベントなど、すでに誰かから投稿されてそうな情報でも歓迎します。

新しいお店の情報や市内のイベントなど、すでに誰かから投稿されてそうな情報でも歓迎します。

- 昨日のアクセス数:38674

- 今日のアクセス数:17837

- これまでの合計 :24696346