【第6回 吹田の歴史】100年目を祝おう──江坂神社と明治百年祭

- 川ノ何某

- 2025年11月24日

先日11月3日に迎えた国民の祝日「文化の日」、読者のみなさまはどの様にお過ごしになられましたか?

昭和26年(1951年)11月3日に日本国憲法が公布されたことにちなんで制定された文化の日ですが、それ以前は「明治節」と呼ばれる祝日が同じ日に制定されていました。

「吹田の歴史」シリーズ、今回お届けするお話は「明治100年を祝った人達」です。

……メイジヒャクネン?

そもそも明治時代とは?

【明治35年(1902年)洋画家・小山正太郎作『孝明天皇宸影』 東京国立博物館蔵】

今から158年前の慶応3年(1867年)、第121代天皇・孝明天皇の崩御に伴い第二皇子「睦仁親王」が皇位を継承、第122代天皇に即位し、翌慶応4年(1868年)、改元がおこなわれて元号は慶応から明治に変わりました。

【明治6年(1873年)写真家・内田九一撮影】

元号の由来は古代中国の書物『易経』に記されている「聖人南面而聴天下、嚮明而治」です。

この漢文は要約すると「聖人が南を向いて政治を行えば、天下は明るい方向に向かって治まる」という意味になり、「南を向く」は北極星の例えとしています。

北極星の位置は地球との関係上「ほぼ真北で動かない星」として太古の時代から方角の目印として人々に親しまれ、時には目的地へ向かう際の道標にもなりました。

これらを踏まえると明治という元号に込められた意味は何となくイメージできますね。

【古老より提供:明治時代の文書に記された元号】

当時の日本は明治政府こと新政府軍と旧江戸幕府軍が争う内戦「戊辰戦争」が繰り広げられており、また第15代将軍・徳川慶喜による大政奉還で政権が朝廷(天皇を中心とする組織)に移った後でしたので、この改元は「まったく新しい時代を迎える」という意味でも重要な出来事でした。

明治2年(1869年)、戊辰戦争は激戦の末、現在の北海道函館市に築かれた要塞・五稜郭で旧幕府軍が新政府軍に降伏、内戦は終結し明治政府は日本を統治する組織として国内外に認められました。

【会津城攻防戦で損傷した会津城天守閣(若松城、鶴ヶ城とも) 引用元:会津若松七日町通りの観光情報 なぬかまち.com】

戦没者数は新政府軍が約3500名、旧幕府軍が約4700名、合計約8200名とされます。

以降、明治政府は「日本という国家」の原型を作り上げ、数々の改革や戦乱を経た明治45年(1912年)、天皇の崩御と皇位継承、そして元号が大正へ改元されたことにより激動の明治時代は終わりを告げました。

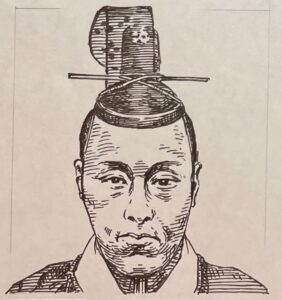

【作者不詳『明治天皇大喪儀絵巻下絵』 東京国立博物館蔵】

その後、崩御した先代天皇には「明治天皇」という追号が贈られました。

冒頭で述べた「文化の日」が制定される前の「明治節」は明治天皇の誕生日「嘉永5年(1852年)9月22日」を由来とする祝日で昭和2年(1927年)に制定、旧暦の9月22日は現在の11月3日に当たります。

江坂神社と明治百年記念の玉垣

さてさて、長い前置きはこれぐらいにして舞台を吹田市へ移しましょう。

江坂町3丁目に素盞嗚尊神社(すさのをみことじんじゃ)、通称「江坂神社」があります。

ある日、神社の前を通った筆者はあるものに気がつきました。

「明治百年記念……?」

「昭和四十四年五月吉日」とも刻まれたこの玉垣、西暦でいう1969年にこの玉垣は設置されたようです。

吉日には「縁起の良い日、喜ばしい日」といった意味があります。

前年の昭和43年(1968年)に明治改元100周年を迎えていますが、地域で100年を祝う行事があり、それを記念したものなのでしょうか?

「何かしら記録に残っているのでは?」

調べてみると、ある出来事に辿り着きました。

国家行事の明治百年祭

時の内閣総理大臣・佐藤栄作は「明治時代に行われた一連の改革を日本近代化の象徴とし、先人の努力と功績を捉え、また反省すべきことは反省し将来へ繋げる」などを目的とする「明治百年祭」を企画しました。

慶応から明治に改元された明治元年から100年目を迎えた昭和43年(1968年)に国家行事として明治百年祭を実施、改元100年丁度となる10月23日(明治元年9月8日を新暦に直すと10月23日)に東京都の日本武道館で行われた「明治百年記念式典」など、日本全国で明治百年祭に纏わる式典やイベントが行われました。

さて、吹田市ではどんなことがおこなわれたのでしょうか?

(筆者「記録が見つからない……?」)

残念ながら、それを記した資料に出会うことはできませんでした。

江坂神社の大改築

江坂神社が運営するホームページによると、昭和44年に境内の拝殿と社務所を老朽化を理由に改築したとあります。その解説の中に気になる一文がありました。

名目上は大阪万国博覧会が昭和45年に千里丘陵で開催されること、また同年が明治100年の佳節に当たることを記念するとされました。──江坂神社ホームページより

「名目上」とはありますが、改築は必要不可欠な状況であり、また氏子の総意でもあったと後述されています。

改築の時期がそれらと重なったことから、そういうことにもなったのでは、と思います。

読者のみなさまは吹田市における明治百年祭について、何かご存知ですか?

参考ウェブサイト

- 江坂神社ホームページ https://www.esakajinja.or.jp/ 参照・令和7年(2025年)10月25日

- NHKアーカイブス『明治百年記念大銀座祭のパレード』 https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0002160591_00000 参照・令和7年10月25日

- 明治百年祭(1968年)と「京都」イメージの確立(※PDFファイル) https://mass-ronbun.up.seesaa.net/image/2014fall_G3_Topacoglu.pdf 参照・令和7年10月25日

- Wikipedia『明治百年記念式典』 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E6%B2%BB%E7%99%BE%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E5%BC%8F%E5%85%B8 参照・令和7年10月25日

- 一般財団法人エンジニアリング一般財団法人エンジニアリング協会(ENAA)ブログ『元号の意味?』 https://www.enaa.or.jp/blog/%E5%85%83%E5%8F%B7%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%91%B3%EF%BC%9F 参照・令和7年11月5日

- HugKum(はぐくむ)『戊辰戦争をわかりやすく解説。原因や中心人物を紹介【親子で歴史を学ぶ】』 https://hugkum.sho.jp/396647 参照・令和7年11月5日

<「ちょい足し」吹チャン!>

今回の記事とあわせて、「歴史」つながりのこちらの記事も読んでみてください。

【第5回 吹田の歴史】『えさか』を漢字で書くと?──榎坂に榎阪、そして江坂

本日も読んでいただきありがとうございました!

◆◆「吹チャン!」公式Instagramのフォローもお願いいたします◆◆

https://www.instagram.com/suichan11/◆◆「吹チャン!」公式Twitterのフォローもお願いいたします◆◆

https://suichan.jp/otoku

吹チャン!を見て、

「この街、いいな」と思ったら。

吹田を知り尽くした私たちが、

あなたにぴったりの「暮らす場所」もお届けします。

運営:アイワホーム / 吹田市の土地情報センター

吹チャン!では皆様からの情報をお待ちしております!

新しいお店の情報や市内のイベントなど、すでに誰かから投稿されてそうな情報でも歓迎します。

新しいお店の情報や市内のイベントなど、すでに誰かから投稿されてそうな情報でも歓迎します。

- 昨日のアクセス数:21589

- 今日のアクセス数:03765

- これまでの合計 :25693802